三十年前,肺癌被視為單一疾病,僅粗略分為小細胞與非小細胞肺癌;如今,醫學界已證實肺癌為「多種異質疾病」的統稱,每一型態的基因特徵、藥物反應與預後表現皆截然不同,治療策略也從「一體適用」進化成「為每位病人量身訂製」的精準醫療。

以第四期表皮生長因子受體(Epidermal Growth Factor Receptor ,EGFR)突變肺癌為例,患者中位存活期已從十二個月延長至三到四年,如此飛躍性的進展,全球數十年來的臨床試驗功不可沒。而臺灣不僅沒有缺席,更在臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院院長、臺灣大學腫瘤醫學研究所特聘教授、第二十四屆暨第二十八屆國家講座主持人楊志新的領軍下,為亞洲常見的EGFR突變肺腺癌治療做出卓越貢獻,成為改寫治療標準的先驅者之一。

臨床試驗,讓臺灣站上世界創新藥物之舞臺

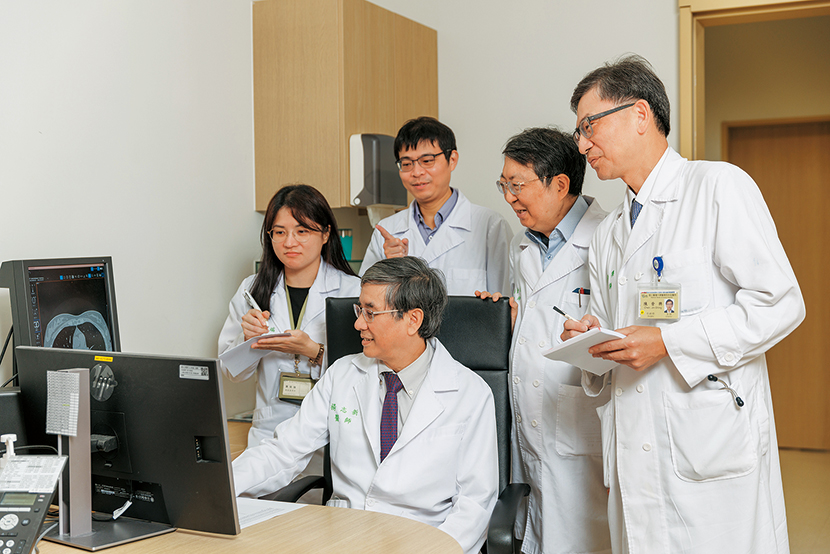

「我主要從事轉譯醫學,將科學發現應用於臨床治療,同時也將臨床觀察到的現象帶回實驗室,以科學方法驗證。」楊志新簡要說明自己從事的臨床試驗。

「臨床試驗」是新藥上市前的最後關卡。但楊志新不只是執行,而是深度參與「設計」與「引導」整個過程;尤其他領導的團隊一直走在肺癌治療最前沿,讓臺灣在全球創新藥物的「最後一哩路」占有一席之地。

回溯一九九〇年代,歐美臨床試驗成本高昂、進度受限,藥廠遂將目光轉向亞洲。當時,臺灣正值全民健保上路,結合楊志新與政府攜手打造的臨床試驗體系,成功與國際接軌,成為理想的合作基地;此後,由楊志新主導的全球臨床試驗,不僅奠定EGFR酪胺酸激酶抑制劑(Tyrosine Kinase Inhibitor, TKIs)作為EGFR突變肺癌一線治療之地位,其團隊更兩度通過美國食品藥物管理局(Food and Drug Administration, FDA)查核並獲得滿分肯定,贏得國際高度信賴。

楊志新強調:「我們不是代工,而是像台積電的高階合作。我們的團隊深入分析療效差異與抗藥機制,為下一代藥物開發鋪路。」所以,即使面對全球三百家機構的激烈競爭,其研究團隊依然屢屢脫穎而出,代表國際發表成果,這種雙向貢獻的合作模式,讓臺灣不再只是參與者,更是全球肺癌治療進程中的重要推動者與知識創造者。

破解EGFR突變,雙標靶療法另闢治療新局

EGFR突變堪稱亞洲肺腺癌患者體內最常見的「標記」,這也是楊志新傾畢生心血的研究主題。從IPASS、LUX-Lung到FLAURA、MARIPOSA,他主導第一代至第三代EGFR標靶治療的關鍵國際臨床試驗,並確立EGFR突變檢測對預測標靶療效的重要性,將肺癌治療推向精準醫療。

「EGFR突變在二〇〇四年才被發現,直到二〇一〇年前後,我們才完全掌握它與藥物的關聯性。」他解釋,早期治療以第一、二代EGFR標靶藥物為主,針對第四期患者效果顯著,但抗藥性問題隨之浮現,最常源於外顯子20的T790M突變,目前第三代標靶藥物能有效克服而成為第一線治療標準,但抗藥性仍未完全解決。近期研究顯示,第三代標靶藥物與化療併用,可延遲抗藥性發生、改變抗藥機制,並進一步延長存活期。

在二〇二五年的歐洲肺癌大會(European Lung Cancer Conference, ELCC)上,楊志新還報告「雙靶點抗體」第三期臨床試驗結果:相較於單用第三代EGFR標靶藥物Osimertinib,雙標靶藥物Amivantamab合併第三代標靶藥物Lazertinib,無惡化存活期延長七.一個月,表現卓越,EGFR外顯子20突變的病人尤為適用。

楊志新表示:「雙標靶抗體療法是我們最新的研究之一。

這是一種人工合成的抗體,能同時針對EGFR及其常見抗藥機制,如MET基因突變進行抑制,應用範圍相當廣泛,除了肺癌,在腎臟癌及大腸癌也展現優異的治療潛力。」

下一個肺癌治療新星是誰?

免疫療法向來是肺癌治療的焦點。但楊志新直言:「雖然免疫療法讓一〇~二〇%患者獲得長期控制,但仍有八成患者未被滿足。」為此,他投入空間多體學(Spatial Multi-omics)研究,這是一項利用螢光標記與電腦建模,能在單一切片中分析數千至數萬個細胞,同時觀察腫瘤、免疫細胞與微環境互動的立體分析技術。

雖然研究工程龐大、成本不菲,卻能揭露傳統病理切片看不見的關鍵訊息,例如:哪些細胞在發號施令?哪些在偽裝潛伏?為個人化醫療奠定科學基礎。楊志新說:「隨著健保制度逐步開放,臺灣可使用的免疫藥物日益增加,讓我們得以蒐集更豐富的臨床與生物樣本資料,加速研究進展。」

抗體藥物複合體(Antibody Drug Conjugates, ADC)則是近年來備受矚目的另一亮點,它如同一枚「精準飛彈」,透過抗體作為導航系統找到標靶,再將強力化療藥物如炸彈般精準投送至癌細胞內,不僅能殲滅癌細胞,還可透過旁觀者效應,傷害鄰近的惡性細胞。

至今,楊志新參與多項ADC臨床試驗,探索在非小細胞肺癌等亞型的應用。例如,針對靶點HER2的ADC藥物Trastuzumab Deruxtecan經第二期試驗證實對於HER2突變病人的療效,已上市使用於經全身性治療惡化後帶有HER2突變之非小細胞肺癌病人;另外在第一期臨床試驗中亦發現,單獨使用Trastuzumab Deruxtecan對HER2過度表現之非小細胞肺癌病人具腫瘤控制的效果,將繼續研究使用Trastuzumab Deruxtecan搭配化療或免疫療法,希望能對HER2過度表現之非小細胞肺癌病人有更好的控制效果。

他指出,ADC的構想早在四十年前已提出,原理是將具高度專一性的單株抗體與強效毒性藥物透過化學連接器(linker)結合,達到精準導向。但過去,連接器技術遇到瓶頸:若連接太穩固,藥物無法於目標處釋放;若容易斷裂,則可能導致毒性藥物提早釋放,等同傳統化療。

「ADC與PD-1免疫抑制劑聯合使用是當前研究趨勢,理論上有潛力作為一線療法,表現優於後線治療。」但楊志新提醒,ADC與PD-1單抗皆伴隨顯著副作用,因此劑量控制、施用時機與整體安全性,將成為臨床應用的重大挑戰。

在失敗中進化,對年輕研究者的三大叮囑

臨床試驗的失敗案例遠多於成功,但楊志新認為:「所謂『失敗』往往只是新藥未能超越現有療法。即使是成功的藥物,也未必能在市場長期立足。例如我們早期發展的第二代藥物雖獲取成功,但數年後便被副作用更少、療效更好的第三代藥物取代,這正是科學進步的體現。」

因此,他對年輕研究者提出三點叮囑:首先,誠實面對數據是不變的原則,試驗結果可能與假設相悖,但絕不可篡改或選擇性報告;其次,切勿盲目追隨前人經驗。三十年前,臨床試驗領域猶如荒漠,但如今這些已成常識,新世代應勇於探索未知領域;最後,保持好奇心是科學進步的原動力,其他一切都會改變,唯有好奇心能驅使人不斷地追求創新。

最後,楊志新也道出他的擔憂:「國人對健康的投資明顯不足。健保支出僅占GDP的二.七%,遠低於日本的一〇%與歐洲的一一%,導致新藥與標準治療引進遲緩。例如,當第三代標靶藥物已在全球成為第一線用藥,臺灣卻因預算限制遲未全面給付,無法招募臨床試驗對象。」

所幸,健保署近年改革,透過癌症新藥基金重新與國際接軌。為此,楊志新提出前瞻性建議:「不妨建立自願性的第二層健保制度,允許願意承擔更多費用的民眾獲得更完善的醫療保障,以兼顧公平與彈性。」