提及馬達,多數人直覺會聯想到電風扇、洗衣機或汽車內的零件,進而產生「這不就是傳統黑手產業,有何研究可言」的誤解;事實上,如今眾所矚目的熱門產業,從電動車、無人機到機器人,皆離不開馬達的驅動,光是一輛電動車即搭載上百顆馬達。然而,隨著產業對節能、高效與微型化的追求日益提升,馬達也發展出「隔空傳動」和馬達、傳動與感測一體化之創新設計,進一步帶動臺灣在地產業鏈重新活化,而幕後推動者,正是第二十八屆國家講座主持人、成功大學機械工程學系講座教授蔡明祺—業界敬稱的「馬達蔡」。

提升傳統馬達的高附加價值

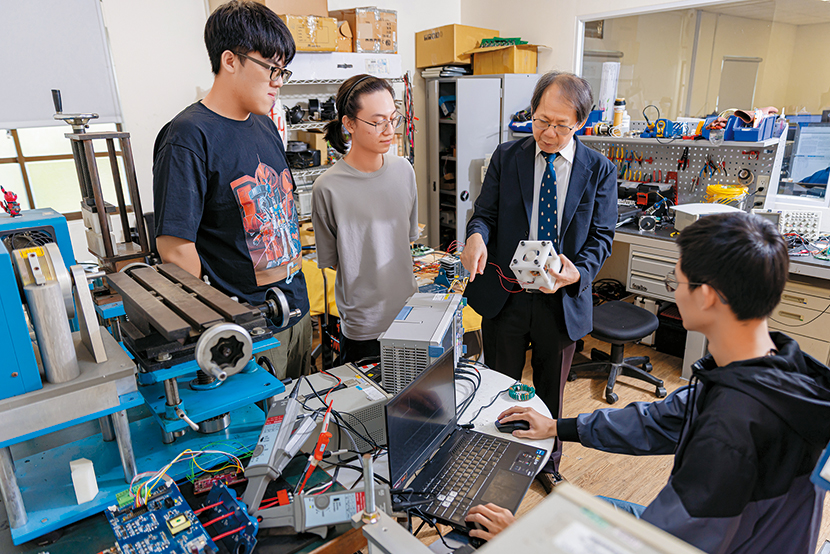

凡是會動的產品,背後多半都少不了馬達的身影,因為馬達正是將電能轉化為動能的關鍵裝置。但蔡明祺的研究不僅讓馬達「動起來」,更進一步結合磁性傳動與電機設計技術,從跨領域的角度出發,締造出無刷馬達的高附加價值。這樣的創新視角,源自其獨特的背景:技職出身卻任教於研究型大學,電機專業卻在機械系服務,造就他在整合創新上的獨到眼光。

何謂高附加價值?舉例來說,一般自行車售價數千元,電動自行車約一萬多元,但全球自行車龍頭巨大生產的電助自行車(e-Bike)一輛可達十多萬元,其價值不僅來自動力,更在於精密的扭力控制與感測系統,可根據踩踏力道提供適量輔助,讓使用者在「人機協作」中獲得前所未有的舒適體驗。

蔡明祺指出,目前全球電助自行車的關鍵技術集中於三家公司,掌握約八成市場,專利壁壘明顯。為突破現有框架,他帶領團隊研發非接觸式的「虛擬齒輪」,以磁力取代傳統機械齒輪,具備無磨損、低噪音、易保養與過載保護等優勢,並於疫情期間投入研發「隔空傳動幫浦」,可應用於醫療與半導體等無塵、無菌環境,及能讓滑板車等低速載具,在無需安裝齒輪的情況下有效運作。

事實上,蔡明祺不只研究永磁馬達,他還耗費逾十年心力研發出「一體式設計」〔Integrated Motor(IM)Design〕,實現馬達、傳動與感測三合一的整合創新。其代表作「Smart Motoring-Gear」入圍二〇二一年全球百大科技研發獎(R&D 100 Awards),完美詮釋了「less is more」的設計哲學。該設計不僅整合馬達與磁性齒輪,還具備雙轉動埠(雙輸入與單輸出),能靈活調節轉速與扭矩,應用範圍涵蓋風力發電、電動車、自動化倉儲機器人等領域。例如風力發電機可借助磁性齒輪的「可調性」,將不穩定的風速轉化為穩定的發電轉速,實現前端變速、後端定速的功率傳輸。

蔡明祺強調:「我堅持不做純電機或純機械研究,而是專攻兩者交集。因為跨領域背景,加上從成大攻讀博士至英國牛津公費進修期間特地強化數理基礎,讓我能以『知難行易』的邏輯破解複雜問題,看見別人忽略的痛點,並提供真正需要的解決方案。」

以Spin in顛覆傳統,打造永續的產學生態鏈

「過去,無刷馬達的IC控制相對複雜。但隨著臺灣半導體產業崛起,IC設計與製造正是我們的強項,反而成為發展契機。」蔡明祺透露,在電動車與機器人產業蓬勃發展下,原本不涉足馬達領域的企業也紛紛投入,例如專攻第三代半導體碳化矽(SiC)的達爾科技(Diodes)也進駐馬達研究中心,冀望開發電動車馬達驅動晶片,這正是典型的「Spin in」產學合作模式。

他坦言:「我的產學合作策略是專注與各領域龍頭企業合作。唯有如此,才能真正推動整體產業升級,避免資源分散與內耗。」

不同於傳統將學生送至企業實習的模式,蔡明祺獨創的「Spin in」結合英國導師制與德國師徒制,由企業人員進駐學校,與中心研究團隊共用空間、共創價值,從問題端出發,真正實現技術轉譯與人才培育。

「日立、永大、東元等國際大廠都曾派遣工程師長期進駐中心長達兩年,我們的電機驅動與設計產碩班更是由業界出資成立。」蔡明祺比喻,馬達研究中心就像醫學院的教學醫院,學生必須在此全職修習二年才能畢業,如同醫學生需要臨床訓練,這種扎實的培養模式,不僅讓企業願意將在學期間計入工作年資,連監察委員都驚歎這是革命性的教育創新。

殊不知,這只是「Spin in」在教育面的實踐,與其長年合作的中國鋼鐵公司(中鋼),才是蔡明祺心目中產學合作的永續典範,因為他們建構的是「產學生態鏈」。

「大學端專注前瞻研發(research),企業端負責規模化生產(development),各司其職,方能長久。」蔡明祺解釋,中鋼資助研究中心,研究成果則回饋給其下游客戶,如馬達廠商富田電機,而富田也因此成為特斯拉的馬達供應商,形成「羊毛出在狗身上,豬來買單」的三贏局面,全面提升臺灣電動車產業競爭力。

他更透露,這種模式目前已蔚為範例,吸引眾多企業仿效。例如在無人機領域,研究中心根據經緯航太提出的技術需求,整合中鋼與大亞電纜的材料優勢,再由東元精電負責製造,於半年內成功開發出一〇〇%國產的無人機動力馬達,且實測結果顯示,其性能全面超越目前全球知名品牌大疆(DJI)同級產品。

你要種白菜?還是種蘋果樹?

四十多年前,蔡明祺毅然捨棄當時炙手可熱的微電腦研究,轉而深耕馬達領域,原因很簡單:第一,馬達消耗全球近半的電力;第二,馬達是一門歷史悠久的科技,不似消費性電子產品汰換快速、難以累積技術。

如今,AI技術席捲各大領域,馬達研究中心也不落人後,積極開發「馬達設計自動化平臺」(Motor-Drive Design Automation, MDA),導入人工智慧加速馬達設計流程,翻轉大眾對馬達是「黑手產業」的刻板印象,讓傳統技術成為高智慧的創新核心。

從傳統黑手產業到智能製造,從單一馬達設計到整合AI的MDA平臺,蔡明祺的堅持證明一個真理:真正的創新不在於追逐熱點,而在於深耕本質。誠如他常感慨:「臺灣的研究計畫往往像種白菜,三個月就要收成,計畫結束就歸零;但真正的研究應如同種蘋果樹,需要三到五年培育期,一旦成熟後,每年都能結果。」

換句話說,從產學合作的Spin in模式、與中鋼共建的生態鏈,到超越國際大廠的無人機馬達,每項成果都在重新定義臺灣製造業的高附加價值。而這一切,始於蔡明祺最初的簡單決定:不種容易收成的白菜,而是種需要時間培育的蘋果樹。