隨著戰後嬰兒潮世代陸續邁入退休,加上少子化問題日益嚴峻,二〇二五年五月全臺新生兒數僅八千四百三十三人,創下歷史單月新低,人口總數也已連續十七個月呈現負成長,勞動人口比例首度跌破七成,驗證了十多年前各界熱議的「大缺工時代」預言,成為產、官、學界亟欲聯手解決的重大課題。

產業求才若渴,技職適性探索計畫應運而生

放眼當前產業,傳統電子與機械產業正值數位轉型關鍵期,急需具備人工智慧與自動化技能的跨域人才。然而,招募困難已成為產業升級的最大瓶頸。

相同的人才荒也出現在離岸風電、太陽能等再生能源領域,以及傳統能源產業中。根據人力銀行統計,在二〇五〇淨零碳排目標驅動下,過去十年相關職缺成長達六.五倍,但優質綠領人才仍供不應求,企業釋出的職缺員額始終難以補足。

而以護國神山為核心的半導體產業,更呈現快速擴張態勢,從上游的無塵室設施、散熱設備與零組件的建廠與生產,到下游封裝測試等高科技領域,紛紛開出高薪與優渥福利,爭搶實作能力強、穩定性高的中高階技術人才,加劇整體技術人力的短缺。

「我們急需人才!」,儼然已成為產業論壇中的共同呼聲。長期以來,企業所需的技術型人才多由技職教育體系培育。然而受限於「萬般皆下品、唯有讀書高」的社會觀念,許多師長與家長對技職教育認識不足,以為只有成績不理想的學生才會選擇技職體系,普遍鼓勵學生就讀普通型高中(簡稱普高)以升學為導向,導致選擇技職校院的學生人數逐年減少,連帶影響產業技術人力的穩定供應,甚至面臨人才斷層危機。

高雄科技大學創新創業發展處處長薛博文,亦為教育部「技職永續破風者—職業試探與適性發展聯合推動總辦計畫」主持人指出:「今年技術型高中(簡稱技高)就學人數,創下十六年來新低,尤其近十年更減少了將近二十萬人。」

數字會說話,根據教育部統計,技高學生人數從一〇三學年度的四十二萬一千五百五十七人,逐年下滑,到一一三學年度已降至二十三萬九千一百一十三人,創下歷史新低。

薛博文強調:「我們必須打破『重普高,輕技高』的迷思,讓老師與家長明白,技職體系的孩子在『動手做』之前,同樣須具備扎實的專業知識與廣泛閱讀能力。除了就業,對技術和學理有興趣的學生,升學管道同樣暢通,連攻讀研究所也沒問題。最重要的是,透過職業試探,引導他們適性發展,而這正是『技職永續破風者計畫』的核心宗旨。」

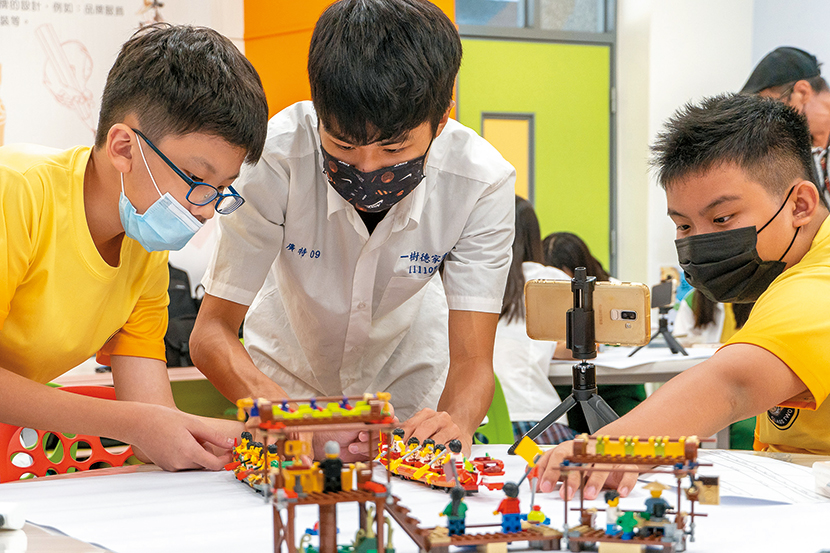

體驗「動手做」的職人精神

事實上,教育部自二〇一九年起,陸續推動「職業試探常設展聯合技職校院—職業試探暨活動虛實整合計畫」(簡稱職業試探體驗計畫)和「職業試探體驗主題常設展聯合行銷計畫」(簡稱聯合行銷計畫),結合科技校院及部屬社教館所的空間、人流與策展專業,舉辦一系列職業試探體驗活動,並串聯北中南展區共同行銷。計畫後期以高雄為示範起點,連續兩年與高雄市政府教育局合作,導入在地產業界力量,以產官學區域推動模式擴大辦理「高雄教育節」,其後更擴散至新北市和臺中市合作,讓社會大眾深入認識技職教育的價值與多元可能。

「互動展覽的效果相當好,以高雄科學工藝博物館為例,人流量甚至是此類常設展前三名,尤其吸引許多父母帶著國小學童一起參觀。」薛博文表示,職業探索展主打互動體驗,讓參觀者親自「動手做」,感受由小型射出成型機製作玩具塑膠物件、實作船體模型、機械操作自製洗手乳等過程,傳遞技職教育「動手實作」的職人精神,並融入各領域專業知識,進一步連結到相關職業類別。

雖然技職教育的向下扎根工作至關重要,但國小生距離選擇普高或技高的時日尚久,相比之下,最多兩、三年就必須進入下一個求學階段的國中生,對認識各群科職涯發展、探索自我志向的需求更為迫切。基於此,自二〇二四年起,「技職永續破風者計畫」以國中生為目標對象,除了結合科技大學資源策劃職涯探索常設展外,亦透過職業探索活動、學長姐分享、技職見學遊程及實作營隊等多元方式,協助學生探索自己,進而達到適性發展之目的。

串聯北中南展區,打造沉浸式職涯體驗

「技職永續破風者計畫」於北、中、南設置四個展區,策展內容結合在地產業特色。例如,虎尾科技大學與國立公共資訊圖書館合作推出「技之勇者」,聚焦大肚山麓的精密機械聚落,透過靜態展示、互動體驗及系列講座,引導學生從實際職業出發,進一步認識所需能力與對應群科,循序漸進探索未來方向。雲林科技大學與國立自然科學博物館、斗南火車站七號倉庫的合作,則以科技、自然科學、農業、設計等為主軸。龍華科技大學與國立臺灣科學教育館聚焦人工智慧與半導體產業。高雄科技大學和國立科學工藝博物館則從日常生活出發,認識身邊的職業,設計在地的鋼鐵石化、海洋造船、數位流行產業等情境式體驗。四個展區彼此串聯、共同行銷,吸引學生跨區參觀,完整蒐集十五個群科資訊。

除了靜態展示,各館所更強調體驗操作,為國中生與技高生提供足夠資訊,翻轉過去技職教育等於培養黑手的既定印象,讓他們得以深入思考未來升學與職涯的路徑藍圖。以人工智慧技術來說,不僅能應用在高科技產業,還能為傳統或一級產業換上科技新裝,如智慧工廠、智慧農業等模式,創造許多嶄新職缺,孩子們也能因此了解每個群科都能開出一條寬廣的道路。例如,機械群畢業生並非只有進入機械工廠這一條路,其他如汽車、光電等產業都需要人才;若具備跨域能力,更能拓展職涯的可能性。

從觀念到行動,喚醒師長對技職的理解

教育部曾針對肩負學生職業探索引導責任的國中輔導老師與導師進行調查,結果發現,有八成教師表示對技職教育了解不深,六成五則坦言在升學建議上會優先推薦普通高中,其次才是技術型高中。這反映出,「唯有讀書高」的傳統觀念,依然深植在教育現場。

要翻轉這樣的思維,必須從根本著手。透過見學、工作坊等不同的配套活動,強化老師和家長對於技職教育內涵的認知。薛博文強調,「到了國中階段,學生藉由校內相關課程能一窺如人工智慧、半導體等技術的輪廓,對自己的興趣與專長也更清楚。如果學校老師和家長能傳達正確的技職教育核心價值,就有助於孩子更清楚地找到自己的方向。」

如何設計「技職見學遊程」,也是翻轉孩子、家長和老師觀念的關鍵。若僅安排參觀觀光工廠,往往難以深入了解專業技術與職業樣貌,對學科與職涯的理解幫助有限。過往像台灣高鐵燕巢總機廠的見學遊程參訪,便提供了更具深度的體驗,不少國中老師在過程中才發現,廠內有逾八成技師來自技職體系,而高壓電維修工作更需運用半導體相關知識,讓他們驚訝之餘也對技職教育有了全新的認識。這些第一手經驗不僅加深老師們對群科與職涯發展關聯的理解,並讓他們更願意將觀察與發現帶回校園,分享給學生與家長,為技職教育建立更正面、具體的形象。

串聯北中南展區,打造沉浸式職涯體驗

「技職永續破風者計畫」於北、中、南設置四個展區,策展內容結合在地產業特色。例如,虎尾科技大學與國立公共資訊圖書館合作推出「技之勇者」,聚焦大肚山麓的精密機械聚落,透過靜態展示、互動體驗及系列講座,引導學生從實際職業出發,進一步認識所需能力與對應群科,循序漸進探索未來方向。雲林科技大學與國立自然科學博物館、斗南火車站七號倉庫的合作,則以科技、自然科學、農業、設計等為主軸。龍華科技大學與國立臺灣科學教育館聚焦人工智慧與半導體產業。高雄科技大學和國立科學工藝博物館則從日常生活出發,認識身邊的職業,設計在地的鋼鐵石化、海洋造船、數位流行產業等情境式體驗。四個展區彼此串聯、共同行銷,吸引學生跨區參觀,完整蒐集十五個群科資訊。

除了靜態展示,各館所更強調體驗操作,為國中生與技高生提供足夠資訊,翻轉過去技職教育等於培養黑手的既定印象,讓他們得以深入思考未來升學與職涯的路徑藍圖。以人工智慧技術來說,不僅能應用在高科技產業,還能為傳統或一級產業換上科技新裝,如智慧工廠、智慧農業等模式,創造許多嶄新職缺,孩子們也能因此了解每個群科都能開出一條寬廣的道路。例如,機械群畢業生並非只有進入機械工廠這一條路,其他如汽車、光電等產業都需要人才;若具備跨域能力,更能拓展職涯的可能性。

見學協助自我成長與適性發展

回到計畫初衷—希望孩子們透過職業試探體驗找出興趣,進而適性發展,「技職永續破風者計畫」也積極鼓勵參與的科技大學開放校園,辦理參訪活動,再透過見學遊程連結在地產業。

例如高雄科技大學內設有鐵道技術中心與南區毒化災專業訓練中心等研究機構,擁有精密、先進的設備,同時透過自行開發與產業合作,掌握多項前瞻技術專利,甚至得以技轉企業。這些研發成果所對應的職缺,可回推至技高階段的相關群科,薛博文說:「就可以把技職體系內的技高、科大和產業串聯起來。」

「我們帶學生參觀離岸風電廠區,學生可以親自觀察不同領域的技師工作內容,在老師引導下,從科大開始梳理相關科系。」薛博文解釋,一架風機從製造到上線服役需要仰賴許多不同領域的人才,其中金屬加工技術人員對應到科大的模具工程系,再回推技高的板金科,而多數需要按圖施作的工業設備,從製造到操作階段都亟需具備3D立體圖辨識能力的技師,有些甚至須自行繪製施工圖,便與技高的製圖科密切相關。

經過數次這樣形式的見學活動,無論是學生、老師還是家長,大多能釐清過去對技職教育的迷思,也更有信心從適性發展中深化自我覺察,進而建立與未來職涯的清晰連結。